这种认同感和满足感,同样加成在知乎自己身上,甚至超过自我想象。

比如这次周源带队来美国做宣讲,一站定在硅谷的斯坦福大学,一站定在纽约的哥伦比亚大学。出发之前,知乎团队对在硅谷的活动相对更加忐忑,然而情况出乎意料。斯坦福大学负责组织这次活动的黄海说,最初预计只有50人报名,结果是这个数字的四倍。

知乎最初两年严格执行不开放注册,只积累了40万注册用户。两相对比,足见差别之大。即便如此,这也是知乎克制之下的结果,负责用户增长的知乎副总裁白洁说,知乎并不追求高速膨胀。所以某种意义上,知乎也是一家“慢”公司。

这跟周源的性格,有些许类似之处。李卓尔见证了周源从程序员转行记者,随后两次创业的过程。用他的话说现在的周源跟当初刚毕业相比,更加的低调沉稳。这种不张扬,现在生活在美国的李卓尔用了“Extremely”来形容,中文翻译是:极端地、非常。

但是仍有用户在担心,害怕知乎这个社区,因为大批新居民的涌入而变味。这很好理解,有一次周源和知乎另一位联合创始人张亮一同前去乔布斯家缅怀,却遭到乔布斯邻居的持枪驱赶——太多外人前来,对与乔布斯在同一社区的居民造成了干扰。

可是克制,不代表知乎甘心做一个小而美的社区。周源说他的下个目标,是服务一亿用户。在他向新浪科技描述的未来中,知乎会演变成一种互联网的基础设施。

为了实现这个宏愿,知乎团队早早开始研读《美国大城市的死与生》等书籍,学习如何能让一个社区更好的发展。结论之一就如周源所说:千万不要站在上帝视角。就是说,社区的建设者不要想当然的去构建社区,而是要适时的引导、顺势而为。

比方知乎曾经推出某款产品,自认更好的服务了用户却最终被用户抛弃。

另一个要为社区壮大做准备的方面,就是更好的技术和架构。这也是知乎到美国来的原因之一,寻找更好的工程师。更好的架构,能支撑知乎涌入更多的居民,开展更有效的区域测试;而更好的推荐和分类等技术,才能让新老用户在知乎更舒服的待下去。凡此种种,不一而足。

中国互联网市场并不缺乏社区这种形态,而一个个社区从兴到衰的案例也不鲜见。尤其对于知乎这种高度依赖用户产生内容的社区而言,门槛相对于其他社区显著提高,在这种情况下,对于知乎未来前景的担忧,一直多多少少的伴随他们成长的始终。

“所以要有一个大目标”,周源说。只有群体基础足够大,才能支撑社区产生多样化的演进。目前正在执行的知乎2.0计划,核心就是工具化+社区化+开放。而对于更远的未来,周源也无法预计知乎会变成什么样子,也许跟现在完全不一样也说不定。

就像知乎不曾预期他们在美国市场的发展如此良好:如果把美国整体看成一个城市,按用户计算已是知乎排行榜上的第三名。

这完全体现了知乎用户的特点。今年知乎公布的一份用户数据显示,北京知乎用户的中,月收入在1.2万以上的比例为30.84%;上海这个比例是26.5%、深圳是23.67%、杭州市23.44%。看起来知乎的模式,更容易吸引到高知、高收入的用户群。

但是这个群体也并不好伺候。所以知乎每走一步,谨小慎微。在创新工场早期投资的项目中,知乎毫无疑问是商业化最慢的一个。直白一点说,就是最不挣钱的一个。尽管现在知乎也有一些营收,但是对广告主和展现方式等方面,均作了严格限制。

创新工场合伙人易可睿(Chris Evdemon)也觉得知乎发展并不算快,但他并不担心太多。作为一个用户不断产生内容的社区,在知乎的体系上,已经自然衍生出了媒体红利的产物——知乎日报。未来还能衍生出什么,没人能给出明确的答案。

那么,如果你说知乎这样做是错的,怎么证明?

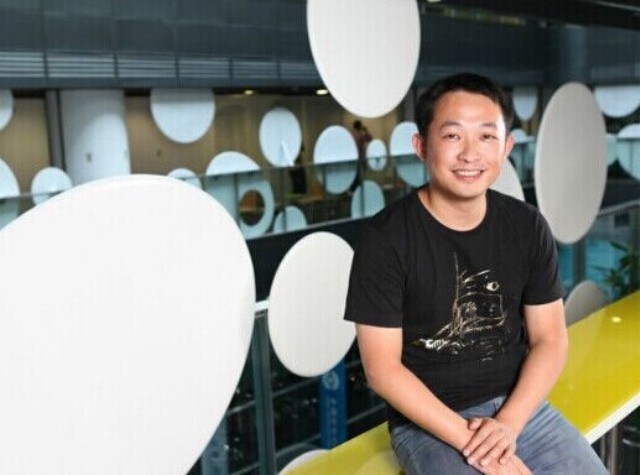

附:知乎CEO周源在斯坦福宣讲的全文