正秋风爽秋叶飘秋阳高11月好秋时节,我们27位原南京工学院(东南大学)1164级学子连同3位亲属,一起回到南京、相聚母校,举行入校50周年纪念活动。

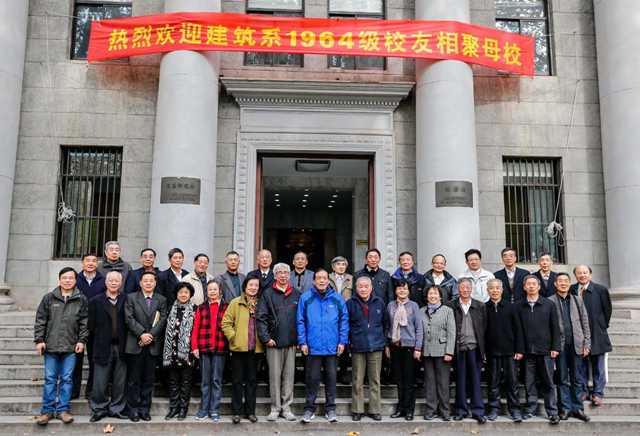

进“东南大学”校门、踩过一地法梧桐叶的中央“黄金大道”,向右一转弯,就是我们建筑系所在的中大院了。火红“热烈欢迎建筑系1964级校友相聚母校”横幅挂在门楣上,横幅下站着几位老师,蔡留生、徐敦源、谷慧玲……满头银发、满脸笑容、一双双大张着的手,刹那间就把我们久久埋在心里的那种怀念和记忆,全勾回到了脸上。

谁说乡愁只在故里寻?学子对母校的眷恋,是一种同样浓得化不开的乡愁!

古调新翻“江南忆”,学子最忆是母校——50年前,一头头青丝、一脸脸迷惘,怀揣一肚肚忐忑,43位学子从四面八方来到南工、进了建筑系。从此我们有了一个共同的母校与母系,我们的名字统统有了同一个前缀:11641。

50年后回母校,虽然半个世纪的风霜早洗却我们的青涩和幼稚,把我们的黑发染成灰白甚或擦成了荒顶,但百岁母校的印象仍然那样年青那样潇洒:大礼堂的铜绿圆穹依然那样伟岸,中大院的爱奥立克柱头依然那样雄浑,老图书馆门口那两丛由广玉兰、棕榈、桂花、苦竹等组成的植物群落也依然繁茂挺拔,郁郁葱葱。

最是专业开蒙第一课,印象至今铭刻心中。那是当时的建筑系主任、身兼中国建筑学会理事长、世界建筑师协会副主席的杨廷宝先生,亲自给我们上的头半节课。上穿格条短袖衫、下着浅绛半截裤,一眼角笑意一脸慈爱的他,给我们讲建筑的本意、讲发源自中央大学的南工建筑系的来历,讲他两位搭档——刘敦桢老师深厚的历史功底、童寯先生文图思想并茂的《江南园林志》和其他五位教授,也讲了他自己主持评吉隆滩纪念碑国际设计比赛的故事。“建筑系学生要有积累要有多方面的知识,而且要善于向别人宣传自己的思想!”那是杨先生给我们的启蒙金典,也授给了我们面向社会安命立身的金钥匙。下半节课的“教鞭”交给了齐康老师——他是杨廷宝老师的学生,是建筑系一线的讲师。当时的他其实也刚过而立,但脸上呈现的成熟远超他真实的年龄。他告诉我们建筑师这个职业虽有浪漫更是辛苦,既然进了建筑系那就要作好终身与艰苦作伴的准备;他告诉我们建筑师笔下责任千钧重,“画多了一根线说不定国家就要多花几千上万元”;他告诉我们建筑学发源在中国,但许多理论已被别人超越,需要我们几代人努力去改变!

是传承、是启迪,有提醒、有告诫——两代教师的第一堂课,把我们紧张的心变得轻松,却又严肃凝重地拎起了我们心灵深处的使命感。于是,在杨先生、刘先生、童先生、李剑晨等老一辈建筑、艺术大师以及齐康、钟训正、潘谷西、郑光复、郭湖生、刘先觉、吴明伟、鲍家声、徐敦源、王文卿、甄开源、柳孝图、杜顺宝、王菀薇、贺镇东、崔豫章、金允铨等大批中青年老师的领导和指导下,我们认认真真学“营造法式”、“建筑理论”、“水彩技法”,给“大卫”摹像、为一个石膏鼻子分36块面,我们登石头城怀古、赴雨花台瞻仰、到鸡鸣寺写生、去无梁殿测绘,我们练习用水墨渲染希腊式花台、作玄武湖月季亭的方案、做200人医院500人车站的初步设计……按部就班而扎扎实实,步履蹒跚但脚印清晰,虽然两年后突如其来的“文革”风暴打乱了我们学习的节奏、扰乱了部分人的心志,但母校老师当年为我们打下的功底,让所有11641班学生整辈子受用无穷

何谓“乡愁”?乡愁就是你离开后会想念的地方——国家主席关于乡愁的定义,用于我们对母校的情感,那是无比的妥帖。这50年来,我们虽然身处四面八方甚至远在重洋,何尝丝毫减弱这一份眷恋和思念?一辈子填了多少次表格,每份表格都少不了两个“籍”:籍贯和学籍。其实不少人从来没有到过他祖父所诞生的地方即籍贯;倒是学籍,至少我们“这班人”,没有谁不在学籍栏里痛快淋漓地填上“南京工学院建筑系”!

半世纪书海击浪、笔端行旅,外加许多人为的风刀霜剑,岁月把老师们真变成“老”师了!挽着老师们的臂膊,跟着他们已带佝偻的身影,随着他们有点迟慢的脚步,一级级踱上中大院的台阶,进入这座陪伴我们度过6年时光的建筑摇篮。这是我们曾经每日进出的门厅吗?为什么似熟悉又带陌生?仔细看去,总体格局未变而细节颇多增补:迎面多了一座玲珑的壁龛,昔日活生生的杨、刘、童三先师已变身浮雕铜像,用严肃中带着关爱的眼光招呼我们;原来的走廊长而窄,现在加上了四个西方古典式的门洞,建筑学常用的“分段法”,在视觉上把走廊拉得宽敞;走廊两侧、天棚角上,增了两条漫射灯带,柔柔的暖光投向走廊两侧陈列的学生设计作品,把建筑系特有的艺术气息熏染得平和高雅!

南工11641班入校50周年班会

别离太久、相聚太短、话题太多,只粗粗打量了一番门廊的概貌,也没顾上去二楼寻找以前与高班同学轧在一起上课的老教室,便鱼贯坐进底楼教室,在原班主任蔡留生老师主持下召开了毕业离校后的第三次“班会”——少不了听老师们介绍母系新变化、母校大发展,少不了汇报各人毕业后为社会为祖国建筑事业所作的涓滴奉献。自然,也不免谈起一些同学至今失联、一些老师已然作古——虽说是新陈代谢的某种规律,也可说是乡愁常情、世事真谛,总免不了一番唏嘘、几分感慨!

南工11641班学生拜谒启蒙老师齐康院士

临时安排了一出重头戏:专门去东大建筑研究所看望了齐康老师。当年为我们开蒙时他还只是一位青年教师,如今已是中国最资深的建筑学教授、博士生导师之一。身膺中国科学院院士、法兰西建筑科学院外籍院士多项显衔,获得了中国建筑学门类的几乎所有大奖,著述等身作品布海内更着桃李遍天下,却以八十有五的高龄,依然担任着东南大学建筑研究所所长,并带着多位年轻老师和博士生,为国家培养人才、提携新进。听到我们返校的消息,他匆匆谢别了来访的南京地理所老友,推开满堆书画的办公桌,殷切接待了我们。名副其实的华发满头,动作步履虽不复当年,但目光仍是那样犀利、谈锋仍然那样健朗,句句不离建筑、不离我们当年的学业和后来的事业——师尊对学子的关切溢于言表,而情感又是如此深沉!

浓浓的乡愁弥漫在校园、在教室,在老师们的眼侧嘴角话语间,也洋溢在此次返校活动的全过程。

在宁同窗精心安排大家下榻在夫子庙旁的一所平民旅馆,使我们得以重温南京悠久历史文脉的根。

夫子“庙”中那历时900年风雨而犹存的江南贡院,与我们的住处近在咫尺,每经过便联想起50年前我们这班多数来自农家、穷街的学生,也经历过类似的“寒窗苦读”、“科举考试”,才得以进入母校,感慨之心油然而生。旁边还有秦淮河、老门东、白鹭洲等不少景点。白鹭芳洲,水自清粼、草自芬芳,再不见“忠字舞”“语录歌”,只有成群市民在廊榭草地上拉嗓练舞,琴曲悠扬,一派安宁祥和,遗憾的是不见鹭影,大概洲渚里是没有可供它们觅食的鱼儿了。十里秦淮,满河的家国情仇连同商女哀怨、香君歌吟早已流逝,阑珊灯影、欵乃浆声也变成了大红ED、马达游轮。乌衣巷、来燕堂倒是抖起来了,还开设了“秦淮八艳史料馆”、“王导谢安纪念馆”,只是门楼紧闭,无法产生“烟笼寒水月笼纱”、“飞入寻常百姓家”的共鸣!“老门东”是大学时不曾留意的地方,路边“简介”说这是百年前南京居住最集中、商业最发达的地区,一度街巷衰败民居陋旧隐于市井人不识,是近几年经过精心翻建修葺,才成为一片集中展示金陵传统文化、再现古城风貌的亮丽场所。

紫金山不可不去,因为我们全有过假日结伴来此游乐或写生的经历。但以前哪里体会得到那是一山的历史、一山的伟大,只是嬉玩或做点功课而已!而今重访,走过“布衣皇帝”身后的神道、仰视康熙大帝手书的御碑,眺望国父长眠的陵园寝宫,还有幻化为翁仲星宿的历代将相大臣和六朝五代十国宋元明清民诸朝留下的许多故事遗迹,交错在我们眼前的,是一片灿烂的视觉空间,不由自主地心生肃穆和敬畏!

也再一次登临明城墙、眺望玄武湖。俯身察城砖,许多城砖上记录着明季有司督造的印记,算来都该有五百多年的沧桑了。举目望湖面,湖中倒映着北极阁的影子、九华山的轮廓,它见证了吴越以来数千年的风云!几尊大炮架在城墙上,炮口滑稽地对着玄武湖——那里哪有要轰击的对象?无论是太平天囯与清廷江南、江北大营之间的内战,还是对付外来侵略者的鸦片战争、抗日战争,都不会有如此的炮阵。仔细想来,这些东西是专门摆设来给今天孩子们看的,炮架子也是“花 架子”,自然不该去深究炮口究竟向何方的问题,因而也就一笑了之。

南京就是这么一座神奇的城市——它是六朝皇城、怀古胜地,也是新兴都市、旅游热土。50年岁月沧桑,把人的容颜催老却把城市面貌刷新。南京确实是比50年前更年轻了,年轻得触目皆是现代元素:大广场、摩天楼、玻璃幕墙、地铁、超市。最能体现南京古老而年轻特色的,无过于刚举办了国际青奥会的河西新区。这拥有1800多年历史的“建邺”故郡,现已成为南京向未来冲刺的始发站。于是,我们也被精心安排到“青奥村”来参访现代。目前南京最耀眼的建筑国际青年文化中心坐落在这里,两座300米上下的塔楼高耸入云,流线型裙楼飘逸出云锦的味道。走上高挂在夹江上空的“南京之眼”悬索桥面,倚栏俯视不尽长江眼前流,思绪蓦然返回多年前的一幕往事:1965年夏天,我们大半班同学到常熟虞山脚下6317部队营区参加军训回来,作为“汇报演出”而横渡长江,正是由此下水也由此上岸!于是,有人忙不迭在记忆之海中翻检当年故事,更有人找出当年“小战士”一身戎装、意气风发的老照片。在现代的夹缝中拾得模糊了的记忆,也正是思悠悠、剪不断的特殊情感——乡愁!

母校乡愁交织着古城记忆,它展示了一种实证的逻辑:母校用浓醇的乳汁哺育我们,把我们从青稚培育成专业人士;而我们的母校之所以可亲可敬、伟大崇高,又离不开南京深厚历史文化沉积的滋养!

又不禁联想起1928年发生在中华大地上的两件大事:全国各地首开“训政”,教国民、化民心、推法治;一代名校中央大学也恰在那年诞生,“维襟江而枕海兮,金陵宅其中”成了校歌!八十余年杏林文脉,从中大到南工一直绵延到今日东大,而作为“中大一哥”的建筑系,更长期在母校科技强国、教育兴国的历史重任中扮演先锋与中坚的角色。它之所以能够拥有杨廷宝、刘敦桢、童寯这样的前辈大师,齐康、钟训正、程泰宁这样的领军人物,培养出以第一也是唯一获得“世界建筑诺贝尔”普利策奖的王澍为代表的众多中青年才俊,内在原因皆在于此。

当然,母校历代师生也一直用自己的智慧和辛勤劳动来“反哺”南京。建筑系的老师同学,包括我们11641班的不少同窗,为保留、传承南京历史文化、创造南京现代风貌作出了巨大的贡献。南京几乎每一项重大改造和创新工程的设计和建设,都有中大-南工-东大建筑系师生的智慧和劳动。最难能可贵的是,他们并非在一张白纸,而是在一张早已定色的古笺上,绘制出一幅幅最新最美的画图,杂现代于古老、融创新与传统、化衰朽为神奇,把古都南京装扮得格外风流妖娆。犹如吴明伟老师一枝笔,使冷落千年的上海佘山变为中国最珍稀的花园住宅宝地,赢得“山因水而火”的美誉;亦如刘先觉老师挥彩练,把澳门20多座断壁残垣老旧房屋串接一起,略加梳妆、巧施青黛,便使之成为世界遗产、人类财富!而青年一代建筑师如王澍教授,以长期坚持“重建当代中国本土建筑艺术学”的学术理念和亲身实践,向全球化浪潮下的城乡建筑风格趋同化现象发起挑战,赢得了举世建筑界的高度尊重。正如普利策建筑奖评委会主席帕伦博教授所说,王澍作品“能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景、永不过时甚至具世界性的建筑。”

与为母校、为南京争得巨大荣誉的年轻王澍相比,我们11641班的学生忝为前辈,自愧未能作出那么轰动的业绩;但我们也自信自豪,因为我们所有同学,这些年都在各自的岗位上勤勉工作,虽然能力有大小、成绩有差异、贡献有大小,但没有一个人意气消沉、没有一个人堕落宦海,没有一个人因专业失格给母校的声誉带来损害!

入校50周年的纪念活动已告一段落。一路走、一路看,议一路、思一路,在感受乡愁中充分享受师生相聚这特殊的天伦,其乐也融融。不觉间也提到,眼见大家都已是七十上下的“高年人士”,应该多想办法,让我们南京工学院11641班同窗的这种缘和福份,连同对母校对老师的这份情感,都能够不受时间所累、不为空间所隔地延续下去。于是,又一次“班会”的计划已经萌动:2016年相约上海“迪士尼”、相约吴江退思园——不仅要约得更多同学,而且要尽可能多带各自的另一半和儿孙辈,让11641班同窗间的友谊长续,让大家对母校的乡愁、母系的眷恋在心中永驻!

(1164级 洪崇恩)

【作者简介:洪崇恩,文汇报高级记者,原南京工学院建筑系11641班学生,毕业后即投身新闻工作。长期参与城市建设与环境保护、历史文化保护和现代文化创建、城市雕塑、城市绿化、新交通、新能源、循环经济等领域的报道,对国家外经贸部长、国家铁道部长、国家林业局长、国家黄金局长、世界银行环境署署长、博鳌论坛理事长等高级官员进行过独家专访。

曾长期持续跟踪中国能源环境人口关系、生态修复与重建等问题,采写了大量深度报道和“内参”,多次多篇得到国家机关和上海市级奖励,其“内参”《大城市绿化的生态失衡现象严重》等多次获得中央领导批示。

现已退休,仍担任中国野生动植物保护协会理事、上海市生态文化协会理事和太阳能学会理事等社会工作,并为文汇报及其他媒体撰写稿件。】