在苏通长江大桥的建造中,凝结着诸多东南大学的校友情节,他们在其中打破了多项技术瓶颈,这些专家是:吕志涛院士、孙伟院士、黄卫院士、缪昌文院士、江苏省交通运输厅厅长游庆仲……

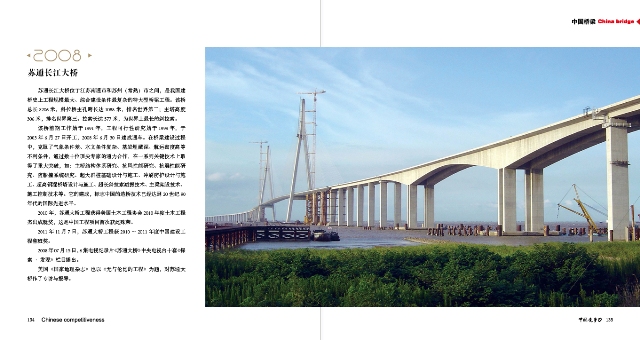

苏通长江大桥位于江苏南通市和苏州(常熟)市之间,是我国建桥史上工程规模最大、综合建设条件最复杂的特大型桥梁工程。该桥总长8206米,斜拉桥主孔跨长达1088米,排名世界第二;主塔高度306米,排名世界第三。拉索长达577米,为世界上最长的斜拉索。

该桥前期工作始于1991年,工程可行性研究始于1999年,于2003年6月27日开工,2008年6月30日建成通车。在桥梁建设过程中,克服了气象条件差、水文条件复杂、基岩埋藏深、航运密度高等不利条件,通过数十位顶尖专家的通力合作,在一系列关键技术上取得了重大突破,如:主桥结构体系研究、抗风性能研究、抗震性能研究、防船撞系统研究、超大群桩基础设计与施工、冲刷防护设计与施工、超高钢混桥塔设计与施工、超长斜拉索减振技术、主梁架设技术、施工控制技术等。它的建成,标志中国的造桥技术已经达到20世纪90年代的国际先进水平。

2010年,苏通大桥工程获得美国土木工程协会2010年度土木工程杰出成就奖,这是中国工程项目首次获此殊荣。

2011年11月7日,苏通大桥工程获2010~2011年度中国建设工程鲁班奖。

2008年07月15日,6集电视纪录片《苏通大桥》中央电视台十套《探索·发现》栏目播出。

美国《国家地理杂志》也以《无与伦比的工程》为题,对苏通大桥作了专访与报导。

苏通长江大桥由中交公路规划设计院、江苏省交通规划设计院和同济大学组成的联合体承担跨江大桥初步设计。同时设计单位委托丹麦COWI公司,苏通桥指委托中铁大桥勘测设计院、日本长大株式会社分别进行了设计咨询审查。

一、经济、强大的中国泵把混凝土送到世界最高的桥塔顶

苏通大桥300﹒4米高的桥塔,相当于100层楼房的高度,这是目前世界上最高的桥塔。必须用专用的输送设备把粘稠度很高的混凝土不间断的送到作业面上去,中间不能停顿,一旦设备出现故障,会严重影响桥梁质量。

一开始,进口输送设备被列入采购计划中。但苏通大桥主体工程的承包者们并不甘心。他们希望让中国自己的高扬混凝土泵唱一次主角。最后,在大桥设备的采购单中,增加了一台来自长沙“三一重工”的国产混凝土泵。

苏通大桥建设现场总指挥、江苏省交通运输厅厅长游庆仲发话了:“只要三一重工有这个信心,有这个决心,就让中国的泵把混凝土送到世界最高的桥塔顶上去。”这个曾经被交通部长开玩笑说“建苏通大桥出了问题就自己去跳江”的总工坚定地选择了民族企业。

结果,在苏通大桥的桥塔施工中,260多万买来的进口设备常出故障。只花了90万购来的国产设备毛病却不多,用起来得心应手。

二、中国的特大桥梁一定要用上中国自产的钢丝

拉索,是斜拉桥的生命线,苏通大桥共有272根斜拉索,其中56根斜拉索的长度打破了世界记录。

国际大型斜拉桥的钢索通常由直径7毫米的钢丝集合组成,每一根不足普通铅笔粗细的钢丝,都要承受1770兆帕的高强度拉力,相当于4辆轿车的重量。当时,只有日本的“新日铁”公司能够批量生产这种钢丝。

在过去近十年中,江阴大桥和润扬大桥相继打破了悬索桥跨径的千米记录,但让人遗憾的是,在记录背后,桥上的钢缆索的钢丝原料却都是进口产品。中国的特大桥梁一定要用上中国自己生产的钢丝!这是中国几代建桥人的心愿。

大桥指挥部虽然将提升国家技术竞争力作为目标,但不能以牺牲大桥质量迁就国内企业,通过深入考察和反复的风险评估,苏通大桥建设指挥部最终确定由宝钢承担这项任务。

尽管宝钢试制的产品通过了国家权威检测部门的认定,但当转入批量生产时,意想不到的情况发生了:批量生产的钢丝成品成材率过低,无法保证在规定时间内交货。大桥指挥部会议从晚上7点持续到凌晨1点……最终,指挥部决定宁肯冒一点风险,也要给宝钢一点技术空间和时间,同时,也明确了最后截至日期。

那一年,宝钢流行的关键词就是“1770兆帕”和“扭转”,在最后的几个月里,工程师和研发团队几乎连家都不回了,与大桥指挥部间的月报制度也自动改成周报、日报。宝钢最终不负众望,突破批量生产的瓶颈,生产能力从最初的月产100吨一跃至1000多吨。当日本新日铁驻华代表看到宝钢集团成批生产的高强度钢丝时,只说了这样一句话:“今后,我们的产品在中国市场又增加了一个强劲对手。”

2007年,宝钢中标美国奥克兰大桥钢索钢丝项目。

三、苏通大桥的连续刚构来源于东南大学吕志涛院士领衔的“现代预应力混凝土结构技术创新”所开发的系列产品,打破了国际垄断

“所谓的预应力,如果形象说来就是几片木板制成的桶容易漏水,假如外面用铁箍形成一个加固的力,就能使得木片紧紧匝到一起,这个铁箍的功能就相当于是‘预应力’”,该项目团队研究人员、东南大学土木学院教授冯健介绍,由于混凝土材料的抗拉强度只有抗压强度的十分之一左右,因此一般情况下,普通混凝土梁在跨度增至20到30米就达到了极限,而在其中施加了预应力,则不仅可以将跨距扩大至200到300米,还可节约建筑钢材和混凝土用量的20%至30%,显著减少碳排放量,满足资源节约和环境保护等国家战略需求。

节选自《中国竞争力-中国桥梁》 微信18910188701

中国竞争力系列文化工程

支持单位:韬奋基金会 东南大学北京校友会

技术支持:中铁大桥勘测设计院集团 东南大学土木学院

图片支持:茅以升教育基金会 中铁大桥局集团

策划统筹:韬奋书局 吉祥百合国际传媒

出版支持:凤凰出版传媒集团 凤凰壹力

媒体支持:新华网、人民网、新浪网、央视网、腾讯网、中国网、中新网

发行策划:鼎道传媒