朱竞翔,香港中文大学建筑系副教授。从2009年开始,他的名字越来越多地与特别的建筑体系连接起来。高度工业化、建造迅速、选址偏远、造型纯粹,是他的建筑作品呈现出来的特征。

与大多数建筑师的工作原则不同,朱竞翔倾向于将建筑师“造型审美”的那部分考量放在后位,转而将注意力集中在建立一种逻辑化的工作方法上。

朱竞翔的建筑“产品”也许不是放之四海而皆准的答案,但是其逻辑具有清晰的可操作性。建成物们虽然体量不大,但它们受到用户的普遍好评,也持续地向学术界及专业媒体提出有价值的问题,这或许可以成为其系统级别深具意义的明证。

(一)

四川白水河,自然保护区环教中心,2013年建成,140平方米

系统的方法

有人曾经评价朱竞翔的作品具有“过于直白的工业化表达”。但是在朱竞翔本人看来,建筑师的工作逻辑中,形态审美是结果端的议题;只有在材料系统、结构系统、建造系统都成立的前提下,作为结果的建筑形态才有机会呈现—这是工程师与建造者理所当然的思维逻辑,可似乎总是躲在图房里的建筑师、建筑学生与辅助他/她们实现形式梦想的所有其他工种之间的博弈内容。而在朱竞翔看来,事情应该反过来。在他对工作理念和方法的讲述中,有这样的一些关键短语:结构应被当作一个整体、追求轻质高强、复合工作的系统、形态是发展来的、策略优先于计算、找寻问题进而解决问题。

2013年9月,在深圳举办的第二届中国公益项目交流展示会上,朱竞翔和团队根据西部阳光基金会和它的策展导演的意图,义务设计并搭建了一个展位,它获得了最佳展位设计奖。这个展位外表十分质朴,并且位于展会二层平台下方一个较为偏僻的角落中,却在一片五彩缤纷的展区中脱颖而出。

朱竞翔团队设计搭建的西部阳光基金会展位,由极为单纯的构件构成

这个展位具有非常单纯的构造方式:展位的维护结构与承重结构合二为一,建筑构件全由夹板与木方制成,构件平面呈Z字型,通过合理的交错并置形成具有一定刚度的整体,同时在两块构件交错形成的空心部件中解决通电和其他管线问题。展位的外表面是交错的木板形成的肌理,而走进其内部后,几个不同氛围的空间带来了参观者感知上的变化:它们分别以不同的方式展示了留守儿童的居住与学习空间,让人获得身临其境的感官体验,以及思考场景背后意图呈现的问题。与图像式的展示相比,这的确是了解受帮助人群最为直接有效的方法。撤展后构件也被运往北京异地重新搭建,从而与一派狼藉的其它参展机构形成了鲜明对比。

从这个非常小的项目里,可以看见朱竞翔及其团队从基本要素出发、解决主要问题的思维方法,而可操作性和可控性在建造体系中具有举足轻重的位置。

我们常见的建筑师工作逻辑是,首先在场地环境中设置空间排布和形态逻辑,再来找寻合适的结构形式。在这里,建筑师首先必须利用自己的专业知识和经验,对环境和建筑空间进行预判,在这种预判中无疑融入了许多个人化的要素;而在第二步与可行性相结合的时候,又会对最终结果产生修正。

而朱竞翔“系统先行”的工作方法中,系统中的定量已经形成,建筑师需要找到决定系统变量的关键影响因子,从而推导出最终的结果。这种方法似乎限制了建筑成果的“偶然性”,而对系统变量的把握则成为考验建筑师“专业性”和“经验”的机会。实际上,朱竞翔建筑系统层级的工作可以被延伸理解为一种“设计的方法”,或者“方法的语言”,它使得流程更加透明,结果更加易读。

(二)

多功能移动总部”,原型暨深圳龙岗低碳城媒体中心,2013年建成,432平方米

系统的建立

2003年对活动板房的系统调研之后,朱竞翔发现活动板房轻快的特性和热工方面的问题,并由此开始了预制建筑的研究与探索。四川广元的“下寺小学”成为这个研究的第一个落地成果。

2008年汶川地震后,四川及其周边地区大量地需要快速、有效的重建工作。朱竞翔的大学科研背景让他很快得到了捐资方“龙的文化”基金会的信任,并在比较短的时间内,以非常高效、较低投入的方式完成了小学的建设。完成后的小学被称作“新芽小学”,名字中蕴含着希望。

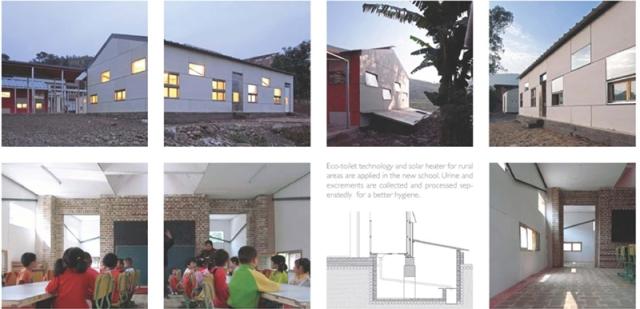

四川灾区剑阁县下寺村新芽小学,2009年建成,437米方米

从整体来看,这座学校建筑有着非常清晰的工业化表达—墙面、顶棚由模块化的预制部件组成,总体布局具有很高的规则性。不过只要走近观察,立刻体察到校园“温情”的一面,比如教室墙面的开窗高低不同,既考虑到了儿童使用中的安全性,还具有很高的趣味性。教室外有围廊式的灰空间,充分考虑了学生课余活动行为,而这些空间质量都是在纯粹的工业生产条件下无法达到的,是建筑师的设计为产品提供的增值。

这座建筑的造价比采用普通板房造价略高,但是比起砖混结构则节约许多,更重要的是,它让被地震夺走学习生活空间后的学生们在很快的时间里找到适宜的集体生活,重建归属感。

下寺小学之后,朱竞翔及其团队——当时一度被称为“新芽团队”—陆续建成了其他两座小学建筑,他们在体量、外观上不尽相同,但采用的都是轻钢框架加板材的复合系统。在“新芽系统”成型之后,朱竞翔获得了世界自然基金会(WWF)位于四川栗子坪保护区的宣教中心项目机会。由于地理位置的特殊性,当地的施工条件较为恶劣,因此设计策略中主要考虑了施工的可能性,采用的是人工即可完成的板式的建造系统。此后,在为雅致集成房屋公司研发的高档住宅iHouse模型中,采用了箱式建造体系,这一系统在上海南汇东滩自然保护区工作站的项目中也得到了应用。

不久之后,中国驻肯尼亚经贸协会在内罗毕贫民区中斥资援建一所小学,朱竞翔团队在这个设计中采用了一种更加新颖的箱式体系。由于预制系统在这一项目中面临高昂的海运成本,如何在装箱体积上减少浪费成为一个重要的设计节点。经过研究,朱竞翔在这个项目中计划采用异性柱,让箱型系统单元可以在进行折叠压缩,以达到高效运输的目标。

这些案例表明,朱竞翔体系中的固定要素,是他的整个工作流程,它包含的节点包括设计—采购—生产—运输—组装 ,因此建筑产品具体的形式,实际上是由这些节点之中的限制因素来决定的。

(三)

北京X-Agenda系列展之“小而大的天地/轻型预制建筑的乡村与自然实践”展览现场

理解了这个思路之后反观朱竞翔在北京的展览,几个大比例的工作模型不仅仅是成果的展示,更成为过程的叙述,建筑系统、元素、结构之间的关系清晰地暴露出来。而这个展览更有意思的地方是,几个模型展位的基座既是基座、又是运输的箱子,便于模型在不同的城市展出。策展的思路与建筑设计的思路如出一辙。

再回到“过于直白的工业表达”的问题上,如此高度集成的工业化体系标准下,“人”的要素如何来衡量呢?在朱竞翔与华黎于《时代建筑》中一场关于“场所”的对谈中,也许能找到一点答案。在华黎问及“地域”对朱竞翔作品的影响时,朱竞翔从设计、社会以及心理三个层级进行了说明。

在设计的量体、色彩与肌理、基础、气候等因素的考虑中,朱竞翔为自己提出了一系列选择题:“采用群体还是单体?采用单坡顶、双坡顶还是平顶?采用窄长的薄片还是一个方正的体块?是融入村庄的肌理还是略有分别?”

即使场地条件相同、结构系统相似,建筑师却可以提出不同的问题,甚而得到不同的答案。在一个“可行”的系统基础上,建筑师通过每一个具体的问题,来做出“合适”的判断,这种判断力集中体现经验的力量,需要很多的生活与职业积淀。

比如说,在鞍子河工作站的设计中,朱竞翔“刻意”采取了一种比较人工化的材料表达方式,以提示从自然环境中归来的工作者,这里是一个完全有别于大自然的存在。

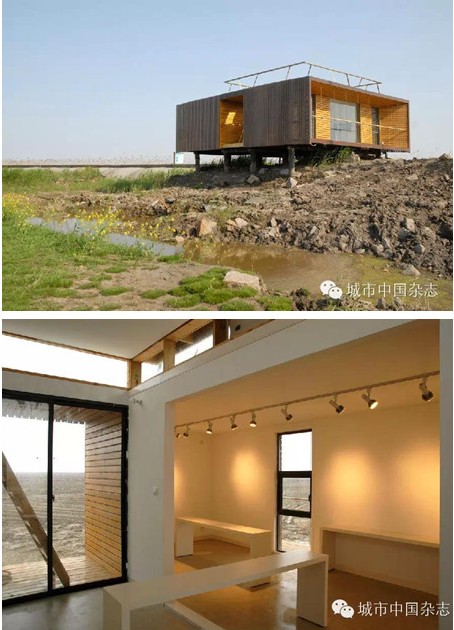

而在上海南汇东滩保护区工作站的项目描述中,朱竞翔这样描述人与场所的关系:“较长的盐城工作经验,特别是2006年南京大学建筑研究所组织的苏北湿地工作坊,帮助设计者从动力与历史角度理解了水退陆进多和由此带来的聚落变化,设计者由此发现看似平乏单调的湿地中景观的垂直变化与肌理特征。这种地形学的研究内容与建筑研究的内容同样丰富,当具体用地形态与建筑人物的材料汇集到一起后,场所的感觉会迅速成形。”

最后,工作站的整体形态—宽阔的平台、与地面相对的脱离,以及具有方向性的开放姿态,都是建筑师对基地条件筛选表达的结果,你可以看见传统结构“沪”(一种渔村建筑形态)的影子,以及通过抬高与湿地保持距离的一种关系。

上海浦东新区,南汇东滩禁猎区工作站,2013年建成,92平方米

(转自城市中国杂志2014-6-23 ~2014-6-26)

【校友简介】

朱竞翔

香港中文大学建筑学院副教授

1988年09月至1992年07月东南大学建筑系学士

1992年09月至1995年05月东南大学建筑研究所硕士

1996年03月至1999年10月东南大学建筑研究所博士

朱竞翔1988年进入东南大学建筑系,其后在建筑研究所攻读硕士与博士学位。期间曾在苏黎世瑞士联邦理工学院建筑系学习。博士毕业后他曾在东南大学执教,参与了南京大学建筑研究所的创立工作。2004年他加入香港中文大学建筑学院。目前作为全职终身教授从事设计教学与前沿性的建筑研究工作。