南京大屠杀前,有识之士在“七七事变”前后就已预测到,战火必将迅速向中国腹地蔓延。而一旦战火蔓延,培育中国传统文化接班人的摇篮——各大学校将朝不保夕。为了延续中国的文化命脉,保全中国的文化教育,南京高校的尽力迁移,就成为当时唯一的选择。全国当时最大的综合大学之一国立中央大学更是首当其冲。

预判时局

罗家伦提前两年安排与战争赛跑

在学校内迁中,南京有6所国立大学、2所私立大学,以及9所中学西迁。国立中央大学在校长罗家伦的带领下,成为内迁最迅速而完整的学校,一步到位,直接抵达目的地。这在全国众多内迁学校中并不多见。更多的学校因对情势估计不足、准备仓促,只能随日军侵略的扩大,战区的扩张,而被迫不断搬迁。如浙江大学,在抗战中迁校达六七次之多。当然,也有因办学条件不具备而不断迁移的,如江苏医政学院等。

在敌军飞机的持续轰炸和炮火的不断蔓延中,国立中央大学的师生携带着大量仪器、书籍,甚至还有飞机、尸体、家禽等物长途跋涉,他们究竟是怎样做到顺利内迁的呢?今天看来,这完全得益于校长罗家伦的远见卓识和充分准备。

国立中央大学校长罗家伦自1932年8月就任以来,一直默察时局,预见到日本侵华战争的不可避免与中华民族即将面临的深重危难。他很早就断定中日必战,战,则南京必将不保!所以,早在1935年冀东事变之前,罗家伦就指示学校后勤部门赶制大量木箱,足足提前了近两年,为学校内迁做准备。

据罗家伦在1941年6月16日写于重庆的个人回忆录显示,1937年“七七事变”爆发后,他心里就明白最后关头已到。尤其是在7月15日当天,从何应钦将军(国民政府国防部长)处得知,昨夜平汉路上有1300辆火车已经开始大量运兵的消息后,罗家伦就开始做迁校的布置。

“我嘱总务处将一年以前冀东事变时,预备好的大木箱,里面钉了铅皮预备长途旅行用的,先取出五百五十只,将重要的图书仪器装箱。”

原来,为了保护学校重要图书和珍贵仪器不被日军炸毁,罗家伦自7月15日起,就开始组织师生紧急装箱,运到下关码头存放。这样安排,一方面能避免市区轰炸的损失,一方面也便于随时装船准备西迁。

事实证明,罗家伦的这一安排抢在了炮火和死神的前面。就在国立中央大学的师生们加紧装箱转运的过程中,学校先后遭到了日本飞机的4次轰炸。幸运的是,罗家伦总是能提前预感到危险的降临,先一步做出安排,避免了学校教学资源的损失,也帮助绝大多数师生幸运地与死神擦肩而过。

至10月上旬西迁开始时,在罗家伦的安排下,学校的图书、仪器已全部装箱完毕,趁敌机轰炸的间隙运到码头,数量达1900余箱。

选址争议

兵分三路选新校址

罗家伦拍板定重庆

相比装箱、运输,最难也最重要的一点,是选择西迁校址。搬家可不是一件容易的事情,何况即将要搬的是一个学校,而且是要在战火纷飞的环境中连人带物全部转移,其难度可想而知。只有选择一个稳妥的校址,一步到位,才能最大限度地保全学校的教育资源和师生人身安全。对此,罗家伦在个人回忆录中写道:

“同时我又请几位教授,分两路出发。一路是法学院长马洗繁先生和经济系主任吴干先生向重庆出发,一路是心理系教授王书林先生向两湖(湖南、湖北)出发,寻觅适当校址。后来又另请医学院教授蔡翘先生为一路,向成都出发,专为向华西大学接洽容纳中大医学院事。”

为什么本来是分两路出发,后来又另请医学院教授蔡翘先生作为第三路,向成都出发呢?这主要是因为重庆无法安排医学院教学与学习。罗家伦只好再派出医学院教授蔡翘、郑集专程去成都华西大学(今华西医科大学)接洽医学院迁移事宜。

综合考察结果,罗家伦选定了重庆。但南京师范大学教授经盛鸿告诉记者,其实罗家伦早在南京沦陷两年前就已经决定,一旦中日开战,就把校址迁到重庆。“这与当时的备战有关。备战时,国民政府就有把重庆作为抗战大后方的计划。重庆,也就是在那时进入了罗家伦的视野,成为罗家伦心目中最理想的迁址地。”经盛鸿说,“为此,罗家伦在1936年前后,还特地赶赴重庆,向当时在重庆的蒋介石汇报,表达了如果中日开战,想把学校迁到重庆的意图。这个想法在当时就得到了蒋介石的大力支持。”

令人意想不到的是,罗家伦迁址重庆的决定却在中日战争打响后,遭到了校内校外各方人士的反对。罗家伦在回忆录中描述了当时的情景:

“我接到各路调查的报告以后,详细考虑,决定将校本部迁往重庆,医学院因为医学设备上合作的便利,放在成都。但是这个决定,却受到了校内校外不少的反对,认为何必迁得这么远。许多同情而有力量的校外朋友,有主张即在南京城外掘防空壕上课的,有主张迁至上海的,有主张迁至安徽九华山的,有主张迁至牯岭新图书馆馆址内的;校内的朋友,有主张迁至武昌珞珈山的,有主张迁至沙市的,迁至宜昌的,议论纷纭,阻力甚多。常常有人问我,为什么当时看定了重庆,一搬就搬来此地呢?我的见解是:第一,我断定这次抗战是长期的,文化机关与军事机关不同,不便一搬再搬。第二,所迁地点,以水道能直达者为宜,搬过小家的应当知道搬这样一个大家的困难。第三,重庆不但军事上极为险要,而且山陵起伏,宜于防空。”

迫在眉睫

短短两个多月被炸四次

距离战火仅一步之遥

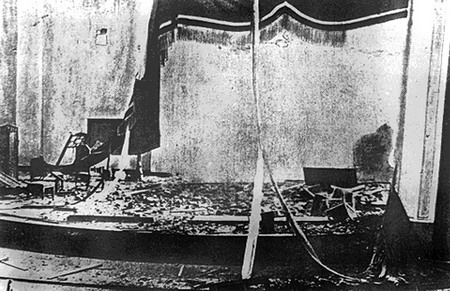

遭日机轰炸后的中央大学校内建筑一隅

从罗家伦7月15日开始着手西迁的准备工作到正式西迁,所有的迁址准备工作都是在日军的炮火间隙中进行的。短短两个多月的时间,国立中央大学4次被炸,更坚定了罗家伦西迁的决心。

第一次轰炸是在1937年8月15日。一批敌机向中大飞来,学校图书馆及附属实验学校大门被炸。那时,罗家伦让师生不要张扬,担心校内人心动摇,对装箱和招考工作有影响。

第二次轰炸是8月19日下午6点左右。学校大礼堂、牙医专科学校、校内女生宿舍和校外男生宿舍均遭到严重破坏,7名校工遇难。但是,这样的结果已经是不幸中的万幸了。日军飞机轰炸学校时,罗家伦正和200多名师生在图书馆二楼吃饭,接到警卫队长报告,说敌机在屋顶盘旋,请大家到地下室去避一下。师生们刚刚转移,罗家伦按着座椅的扶手正要坐下去,请大家继续下午未开完的会议时,就听到“砰”的一声,屋顶上的水泥如急雨般散落下来,房子向两边摇摆。随后连续几十声轰炸,有如天崩地塌。

那次的惊险遭遇,罗家伦记忆深刻。他在回忆录中写道:

“统计那次大学围墙内落了二百五十公斤(五百五十磅)的炸弹七枚,墙外还有许多。我们拾到的炸弹片有一块很完整的,上面有几个汉文楷字‘二五〇千瓦陆用爆弹’(此片当保存,为传校之宝)。这种重磅炸弹,有一个就落在我们所在地的墙外三公尺爆炸。不是一重钢骨水泥的墙,我们二百多人,一齐毁了。”

更幸运的是,校内女生宿舍和校外男生宿舍虽然被炸,却无人伤亡。因为罗家伦在第二次轰炸前两天,也就是8月17日,突然觉得这两处宿舍均不妥当,于是令女生有家者归家,无家者迁至三牌楼农学院,男生从二三层楼迁至一层楼。两处都限于19日上午8点以前迁妥。没想到,上午刚刚迁完,下午就被炸了。

连续两次轰炸,促使了国立中央大学搬迁行动加速。

敌机第三次光顾,是8月26日晚上,实验学校被炸。第二天一早,罗家伦到实验学校视察,站在炸弹坑边,一个老校工跑来,一夜的惊恐,使他的神色已变。他不知所措地跪在罗家伦前面,罗家伦扶起他,指着炸弹坑,对着几位实验学校的教职员说:“寇能覆之,我必能兴之。”

第四次轰炸发生在9月25日下午4点。罗家伦办公的文学院被炸了!说来也巧,罗家伦原来的办公室已经在前几次轰炸中损毁,不能办公,于是迁至图书馆的小阅览室内,总办公处则迁至旁边的文学院内。因为敌机多次空袭,常在大学上面盘旋,所以总务长建议罗家伦将总办公处迁至城内三牌楼农学院内,因为该处防空壕较好。没想到,办公地点刚刚搬走,文学院就被炸了!

这些内容在罗家伦后来的回忆录中都有详细记述。虽然只有寥寥数千字,却再现了当时炮弹横飞、师生性命朝不保夕的危险情境。记者不自觉地陷入当时情势而不可自拔,替罗家伦和众师生狠狠捏了一把汗。直到一口气看完整篇回忆录,记者才听到胸腔如雷的心跳声,也才发现不知何时,自己的掌心已经汗湿,手在微微颤抖。

迁移就绪

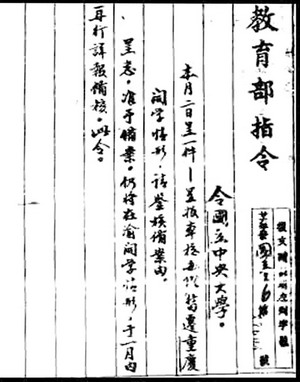

心急如焚,终于苦等来了准迁重庆的教育部令

罗家伦在回忆录中提及甚少的是:如果国立中央大学迁到重庆,还能获得四川省政府和重庆大学的支持。这一点,对于保证迁址后的正常教学尤为重要。

根据当时重庆方面反馈回来的情况,罗家伦对内迁工作提前进行了一系列安排:

重庆大学理工学院建筑和学生宿舍借与中央大学,可容学生600余人;医学院及牙医专科学校因重庆大学无相同院系及教学设备,特商借成都华西大学开课;教育学院艺术科音乐组因原有教师外籍居多,不能随同入川,加之各项设备无法搬动,暂停办一年,所有该组新旧各生准其转学或借读于国立音乐学院以及立案之公私立大学音乐系;专任教授讲师因罗致匪易,除因事实困难不能赴蜀自动请辞者外,一律请其同往兼任教授讲师,因其事实上无法兼顾一律解聘,助教及职员均经大事裁减,计裁去助教59人、职员83人。图书、仪器凡可装运者,均尽量装箱启运入川。

就在9月25日百余架日本飞机第四次狂轰滥炸南京前两天,也就是9月23日,心急如焚的罗家伦终于苦苦等来了准迁重庆的教育部令。他立刻让建立在汉口的中央大学联络站转告重庆,要求重庆方面的校舍迅速动工。

此时,在迁移方面最出力的校事务主任李声轩才得以稍微抽身。于是罗家伦请他和水利系主任原素欣、工程师徐敬作为“开路先锋”,先头前往重庆,办理沙坪坝校舍建筑事宜。那时的沙坪坝松林坡,仅是一个小山丘,紧邻重庆大学,占地不足200亩。为了保证中大迅速复课,整个校舍工程,只用了42天,就建起了一排排低矮的教室和简陋的宿舍。

10月初,国立中央大学的东西大致迁移就绪。

(全文转自腾迅大苏网,照片转自上海政协网)