作为中国现代建筑教育最早的发源地,东南大学建筑学院的历史可以追溯到1927年,原中央大学在蔡元培和周子竞的力主下添设了建筑系,这就是东南大学建筑学院的前身。在这个全新的时代,这座拥有80多年历史的建筑学院将怎样传承它们肩负的传统,迎接当下纷繁复杂的变化?

THE CHANGING AND UNCHANGING SPIRIT OF AN ARCHITECTURESCHOOL

一座建筑学院的“变”与“不变”

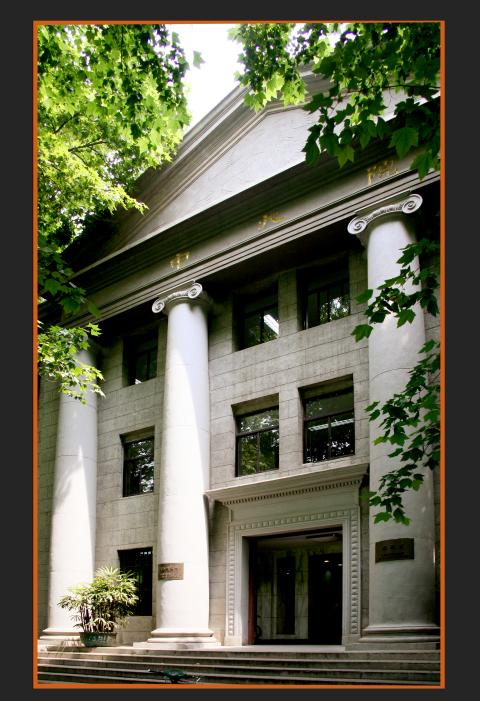

灰色朴实的墙面,简洁经典的爱奥尼柱,没有任何繁复的装饰,每个线脚都对得整整齐齐……东南大学建筑学院这幢著名的建筑系馆,让观者从建筑中就隐隐感受到这座学院的气质:端正,肃穆,低调,只有“中大院”三个大字闪着金色的光芒——作为中国最早的现代教育发源地,这三个字代表的是令东南学子骄傲的历史与传统。

中大院

东南的同学和老师们,对建筑始终保持着一种敬畏之心。

这与前辈们的教育有很大的关系。

这种历史和传统是靠着一连串耳熟能详的名字传承下来的,光是“建筑四杰”东南大学就占了三个——杨廷宝、童寯、刘敦桢。这些大师的影响可以说是辐射式的,现任东南大学建筑学院院长韩冬青说:“东南的同学和老师们,对建筑学始终保持着一种敬畏之心。这与前辈们的教育有很大的关系。”

他记得自己在还上学的时候,童寯老先生成天坐在外文期刊室里,从不随便说一句话,同学们分发到期刊室的票才能进去,也没人敢打扰童先生。“童先生从来不主动说话,所以我们向他请教问题都要先想很久到底能不能问,然后再去开口。后来才知道,童老的《近百年西方建筑史》就写于这段时间。”

而和梁思成一起被誉为“南杨北梁”的杨廷宝老先生那时年事已高,对学生们非常和蔼可亲,可是一旦谈论起建筑设计问题,又会和年轻时一样严厉起来,韩冬青说:“有一次教研室的老师们在讨论一个竞赛方案,杨老给大家评图,我们这些学生只有在旁边偷偷旁观的份,但通过聆听老师们讨论设计,我才意识到设计这件事在老师的眼里看得有多么地重。”

大师对建筑学专业的重视不仅影响着学生们,甚至年轻的老师们也要时时刻刻被严格要求。韩冬青直到现在还记得二年级的茶室设计课,实习老师刚刚给一位同学的茶室设计效果图补画配景,墨迹未干就被孙仲阳老师看到大声喝斥:“怎么搞的,赶快趁湿去洗掉重画!”“哎呀!当时我们觉得太紧张了,老师画画竟然也得被数落!”韩冬青回忆说,“那个时候我们的老师给学生画示范图,都要由他们的老师同意,才能进教室去给同学们示范,所以老师们也非常有压力,在我们面前他们是老师,可是回到教研室,他们又是学生。”

正是这样严格的言传身教,让东南大学建筑学院树立起严谨的学风。“经常有其他学校的人开玩笑讲,东南的人很怪,不会抢话说。”韩冬青笑着说,“听别人这么说,我留心了一下发现还真有点这样。东南人不会随便说话,一旦说了,就会对自己说的话比较在意,要想好了再说。比如我参加学术会议,遇到其他学校的同学们非常敢想敢讲,甚至敢于向学术权威提出非常尖锐的问题,当时我非常惊讶,这种事情难得出现在东南大学,我们的学生往往宁可事后请教,而不会当面直接质问。”这种行事风格的差异让韩冬青觉得很有趣,他觉得这反映了不同学校之间不同的气质,尽管东南建筑的学子并不缺乏批判精神,但这种批判精神更多地是对待自身进行“自省”,而对待他人的时候常常会温和许多。

除了严谨,他总结东南大学建筑学院的另一个气质是“做字当头”,“东南的老师们不喜欢总是说,以前老师们对于侃侃而谈的学生都会递过一只笔,说:‘你把它画出来。’现在甚至画出来都不够了,还要把它做出来,没有做出来的东西,没有分量。”

前辈们严格甚至是苛刻的要求,给了学生们压力,同时又树立了真正的榜样。韩冬青说:“他们建立一个很高的标准,对东南一代又一代的学生们保持着无形却深远的影响,让我们意识到自己离那个标准差得有多么的远。大师们影响了学生对专业的认知和态度,一代代传下来,就成为了东南的传承。

我们正在经历一个特别善变的时代,场面越大、变化越多,

我们就更应该思考,什么是值得坚守的,什么是昙花一现的。

当下的社会,人们的生活状态变了,需求变了,工作状态变了,人与人之间的关系也不一样了,实现建筑的方法、材料、技术手段……一切都在改变。新一代的建筑师们再也不会像他们的老师当年那样徒手靠丁字尺和三角板做设计,而是握着鼠标轻松地点开各式各样的设计软件。在这个时代,韩冬青也会问自己一个问题:一个学校有这么悠久的历史和传统,在这样一个充满变化的时代,究竟该如何去理解传统?

“每个学校从主观意识上都会去追求变化。所谓改革,听起来好像是一个非常正面的词,但我的体会是,光提‘变’是不够的,我们需要真正理解‘变’与‘不变’的关系。”

南大门至大礼堂中轴线

韩冬青相信尽管时代不再相同,但有些事情却没有变化。“我们经历的是一个特别善变的时代,场面越大、变化越多,我们就更应该思考,什么是值得坚守的,什么是昙花一现的。有时候表面的演化不代表深刻的内涵,学会区别它们,非常重要。虽然现在生活节奏非常快,建设规模非常大,现代人精神的追求、生活方式变化都非常大,但是我觉得,这种‘变’其实是比较表面的。”韩冬青说,“建筑要实现人生存的生理和心理需求,要在约束和理想之间做出恰当的联系和平衡,这一点就不会变。而有时候,表面的变化又暗含了内涵的演化。例如工具的变化,如果再看看更久远的年代,例如古典时期,那时的建筑师连丁字尺和三角板都没有。新的工具,例如一种软件代表的是一种不同的设计思考方法,使用软件就必须承认这种思考方法,这又引发了许多思考:到底是人驾驭工具,还是工具约束了人的创作?这是之前的年代反而不会遇到的问题。”

他选择“以不变应万变”, “在教学中,告诉学生抓住不变的东西才是最重要的。以前我们学建筑是四年,现在是五年,其实哪怕学六年、七年新的东西也学不完。新鲜的东西是抓不完的,更不是在读期间能够完全掌握的。因此在专业教育上,东南大学非常注重专业的基本功,这是我们这个专业坚守的内核,用这些不变的东西给学生打下一个良好的基础,这就是我们适应不同状况的能力所在。”

东南大学的建筑教育五字诀:严、实、活、透、硬。

在打造学生的基本功上,东南大学有自己独特的原则。韩冬青说:“以前我们东南的老前辈,关于建筑教学有一个五字诀叫‘严、实、活、透、硬’。它的意思是,学术要严,做事要实,思路要活,对专业理论的理解要透,最后基本功要过硬。这是杨廷宝老师作为建筑实践者和教育家总结出的五个字,我现在也会拿这五个字送给学生。”

而对什么是基本功,很多人也会误解。“以前我们的老师说:‘你的手头要非常厉害。’我们一开始理解的很浅显,就理解为‘画’,要画得好。”韩冬青说,“后来我们体会到所谓‘画得好’是指大脑去构想一个世界的能力,头脑指挥手去表达,经过专业内外的讨论之后通过实践能力去实现它。所以基本功并不只是手头功夫,我认为它是‘想’和‘做’的整合能力。”

想和做,这在东南大学的老师眼里是一个很严肃的事情,他们爱追问“为什么”和“如何做”,为什么是这个想法?什么支持了这样的想法?如何能够调动资源做出自己的想法?

“好的设计,就要求学生做出来、完整地表达出来,还要再能够把设计推出去,让别人理解你的想法。”韩冬青说,“寻找一个支撑自己设计的理由,就要去发现生活中不同的问题,问题就会牵引你找到值得关注的东西。有了问题,就要想办法去解决,提出的问题不同、解决问题的方式不同、让别人接受方案的方式不同,这个思考过程就会考验学生,真正地把基本功训练出来。”

这种严格的专业训练源自对建筑学专业本身的重视。“一开始我们认为建筑学就是为人设计房子的,但房子跟建筑有什么区别?建筑还应当有更多的追求:反映某个地方的文化、反映创造者内心的诉求、反映体验者的需求……建筑的生命甚至比人的生命还要长,它要耗费巨额的资金、参与并延续整个环境的发展,所以建筑是一个非常复杂的专业。”韩冬青说。

东南大学大礼堂

和以前的老师们比起来,现在东南大学的老师们的教学方式也有了变化。“我们那时候的老师是又严厉,又严格,现在时代不同了,我跟学生相处的方式也在改变。”韩冬青说,“现在的老师不是在思考怎么教最好,而是反过来思考应该怎么学最好。例如我现在给学生改图,总是会从学生的角度去想,老师就像帮手一样,帮助学生实现自己的想法,告诉他们怎样用最有效的方法实现目标。我们交流的时候,教师和学生是合作者的关系,这和以前老师的教学方法其实本质上是殊途同归。”韩冬青笑着说,“虽然我的脾气也容易急躁,但是这样的交流方式让同学们不觉得我是老师,反而更像是他们的师兄。”

建筑师这种职业就是为人们创造美好生活的,如果你对生活本身没有敏锐的体察,又怎么能做好工作呢?刚刚送走了一批毕业生,谈到对他们的寄语,韩冬青说:“我对同学们都会说,我最希望的就是你们毕业以后有一个好的心情、一个好的生活状态,然后才是你的职业状态。如果为了你更好的生活状态去改变职业,甚至放弃建筑设计行业,我认为都是值得的。在我的观念里,建筑师这种职业就是为人们创造美好生活的,如果你对生活本身没有敏锐的体察,又怎么能做好工作呢?”

而面对即将入学的学子们,作为东南大学建筑学院的院长,韩冬青希望每个年轻的学生在决定要不要学建筑类专业(建筑学、城乡规划学、风景园林专业)的时候都要做一个谨慎的判断。“有些家长听说学建筑以后能赚大钱,这完全是错误的观念,学建筑肯定是要准备过苦日子的,西方建筑师的生存状态已然如此,我们未来的执业状态亦复如此。”韩冬青说,“建筑师在向全世界介绍自己作品的时候是非常光鲜亮丽的,但其实背后的辛苦别人是看不到的,这个辛苦的职业最终能够让我们坚持下来的动力一定不是赚大钱、当大师,而是真正的兴趣和热爱,这是学建筑最必要也是最重要的条件。”

作为东南大学建筑学院的院长,韩冬青建议每个想学习建筑学的年轻人从对空间和形式的感知开始。“这种空间和形式的认知不仅仅是绘画的意思。我们东南大学很早就放弃了美术加试,因为在美术教育资源分配很不均匀的情况下,通过测试一个中学生的美术水准作为判断适不适合学建筑的标准,我们经过调查之后认为这个结论是不能成立的。所以我们不关心学生既有的美术基础怎样,但是我们比较在意学生对形式有没有感觉。”韩冬青说,“建筑师一定对形式、对空间有敏锐的认知,在脑海中想象一个空间和世界,对你来说是不费劲的。我觉得从能力上来说,这是学建筑、规划、风景园林专业非常重要的一个能力。一堆形式放在你面前,是否能够觉察出不同的形式中的差异,有没有个人的偏爱喜好。而对生活状态本身的关注也是一个重要的素质,比如一个人坐着、站着到底舒不舒适,每天在城市里穿梭,城市中有没有打动你的东西、让你想改变的东西。”韩冬青建议年轻的高中生都可以从这几个方面对自己做一做简单的测试,不要浪费自己的才华,也不要因为选错专业浪费了自己青春的时光。

韩冬青最希望每个学习建筑的学生把建筑学当成是一个有趣而不仅仅是有用的专业,“我认为建筑学最大的好处也不是让你学会怎么去设计房子,而是学会了综合思考问题的能力。做建筑,必须要综合考虑多个方面,学会融汇贯通,想办法把事情弄周全,这方面的训练建筑学比其他学科更看重。其实这种能力在我们的生活中也是非常需要的。”

他相信好的建筑师来自于对生活的深切体察,而建筑专业也让学习它的人更懂得生活。“其实学建筑不必把它当成是一种求生的手段,现在先不要想以后能不能当建筑师。有一种说法把建筑师称为‘老年人职业’,它的意思是说,建筑师这个职业需要一辈子的经历在生活中去慢慢体会。”韩冬青说,“所以我希望学生们不要让生活服务于职业,我对同学们的寄语非常简单,就是快乐,该谈恋爱的时候就去谈恋爱,不要让自己的人生只有加班和画图,把人格和生活放在技能和职业前面,培养一个圆满而综合的人格力量,这就是我对学生们的期待。”

■韩冬青

东南大学建筑学院教授、院长,东南大学建筑设计研究院有限公司总建筑师,国家一级注册建筑师,城市建筑工作室(UAL)主设计师。

主要研究方向为建筑设计及其理论、城市设计理论与方法,迄今主持国家自然科学基金项目两项,省部级科研项目三项,出版专著两部,发表学术论文60余篇。获建设部、教育部、江苏省优秀工程设计奖十余项。

(编辑 孙玥,记者 戴梦馨,摄影 骆通

转自2015-10-10戴梦馨 灵犀CONSONANCE)