中国工程院院士 陆钟武校友

10月30日,在中国金属学会第十次全国会员代表大会上,中国工程院院士陆钟武荣获中国金属学会冶金科技终身成就奖。到目前为止,共有20人获得中国金属学会“冶金科技终身成就奖”,该奖项旨在表彰为推动我国冶金科技进步和学会发展做出重大贡献的专家!他们有的已经离我们而去,在世的大多在耄耋之年还活跃在冶金科技领域。让我们带着崇敬的心情来认识这位著名的冶金科技大师!

陆钟武,1929年10月2日生于天津,原籍上海川沙县,冶金炉热工、系统节能及工业生态学专家、学者和教育家。我国冶金炉专业和冶金热能工程学科的奠基人,中国工业生态学的开拓者。1984年担任东北大学校长,1997年当选中国工程院院士。

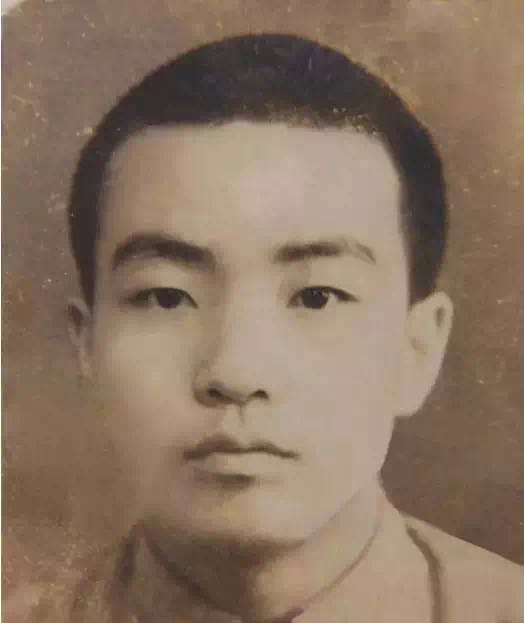

少年时期的陆钟武

20世纪40年代末,陆钟武就读于南京中央大学化工系,毕业后相继在哈尔滨工业大学、东北大学冶金系攻读研究生。1953年东北工学院(今东北大学)组建新中国第一个冶金炉专业,首任冶金炉教研室主任。应用地下水动力学研究火焰炉热工理论,参照势流理论探讨竖炉气体力学,依据检测的高炉炉身静压数据成功地判断了炉内气体和物料行为的变迁,奠定了我国冶金炉专业传热学和气体力学的理论基础。

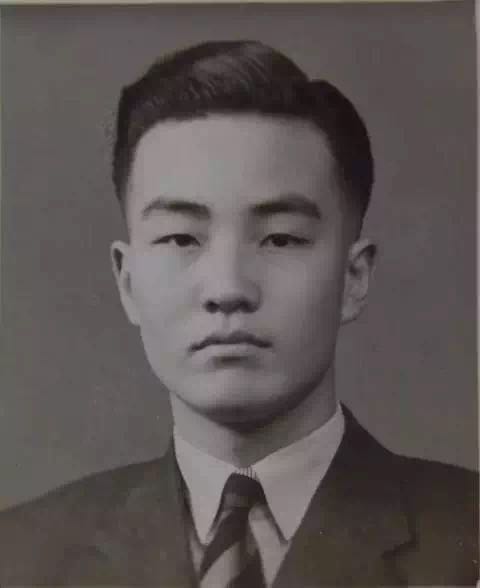

青年时期的陆钟武

20世纪60和70年代,陆钟武建立了火焰炉热工基本方程式,指导全国几百座加热炉的节能改造,改建后的加热炉热效率达到国际先进水平。参加了炼钢平炉热工问题的实地考察,查明我国普通平炉改为内倾式平炉后指标下降的原因,纠正了内倾式平炉在结构改造过程中曾出现的重大失误。

20世纪80和90年代,陆钟武把节能视野从冶金炉窑扩大到工序、企业乃至整个钢铁行业,从节约能源扩展到非能源,提出了“载能体”概念,创立了钢铁工业系统节能理论和技术,引领全国钢铁工业的节能工作。系统节能思想被原冶金工业部列为 “七五”计划以来我国钢铁工业节能的一贯方针。

自上世纪末,陆钟武以工业生态学“中国化”为目标,提出了穿越“环境高山”构想,研究了改革开放以来我国经济增长与环境负荷之间的定量关系,确定了经济增长过程中环境负荷年下降率的临界值以及环境负荷与经济增长“脱钩”的条件式,指明“控制钢产量是我国钢铁行业节能减排的首选对策”,为我国钢铁工业节能和工业生态化建设作出重要贡献。

一连串令人敬畏的头衔背后,是影响这位耄耋老人一生的家风家训,那就是刻在父亲墓碑上的四个字:勤、创、和、信。

“勤”奋——换来俄语全院第一名

陆钟武受父亲影响,勤奋学习、学业有成。1946年,17岁的陆钟武中学毕业后,考入国立中央大学化工系。1950年大学毕业后,他又到哈工大深造,跟随苏联专家学习钢铁专业。在学好专业知识的同时,他像父亲当年学习日语一样努力学习俄语,一有闲暇就找当地的俄罗斯孩子进行俄语会话。陆钟武大学毕业后被分配到东北工学院(现东北大学)。当时,学院组织了由三位苏联专家当评委的俄语考试,陆钟武考了全院第一名,成绩超过了当时的外语系主任。

“创”新——成就“系统节能专家”

家训中的“创”字,可以说贯穿了陆钟武的大半个人生。从1950年大学毕业开始,一直到今天,陆老一直在科研创新的路上不停跋涉。他立志像父亲那样“兴业救国”。1953年,陆钟武在东北工学院留校任教后,相继创立了新中国第一个冶金炉专业,组建了冶金热能工程学科,创建了系统节能理论,开展了工业生态学研究。1997年,陆钟武以其卓越的学术成就当选为中国工程院院士。为了解决国内炼钢能耗过大的问题,他曾彻夜思考,终于找到了症结,提出了“系统节能”的理论和方法。到80年代中期,系统节能理论在全国推广,陆钟武由此成了全国著名的“系统节能专家”。

“和”为贵——能跟学生掰腕子也能退回不合格论文

工作中,陆钟武院士严于律己,宽以待人,从不恃才傲物,赢得了同事的敬佩和尊重。多年以后,一位当年与陆钟武不和的老教授路上与他偶遇,竟对他深深地三鞠躬,二人成了好朋友。可是,在陆钟武看来,“和”并非一团和气地当“和事佬”,原则问题不可妥协,该否定的要否定。当选中国工程院院士以后,陆钟武每年都担负博士论文的评审工作。一次,外地的一名在读博士生寄来一篇论文,而且其导师也是知名专家。陆钟武仔细阅读了论文后,认为质量与博士生论文标准差距较大。本着对学术和后生负责任的态度,他给对方的导师打电话说明此事,并将论文退了回去。

自信诚信——身教重于言教

生活中,陆钟武秉承了父亲“身教重于言教”的传统,从不过多地用语言要求儿女干什么或不干什么,但儿女们却从他的一言一行中,学会并养成了自信的性格与诚信的人品。在老伴王春梅的眼里,陆钟武“是个书呆子,不太会表达感情”,但他以一位父亲的言传身教和无以替代的精神财富惠泽于每一个儿女。

这个可爱的人用一辈子,让许多许多的人感受到了他对教育事业的奉献,他待人的温暖。从年轻到不再年轻,“勤·创·和·信”却是他不变的根。一生辛勤,将最好的年华耕耘在东北大学这片沃土,就像许许多多的东大人一样。

素材来源:东北大学新闻网、沈阳日报、辽沈晚报

(转自2016-11-06 东北大学)