石榴红了

——怀念恩师刘先觉先生

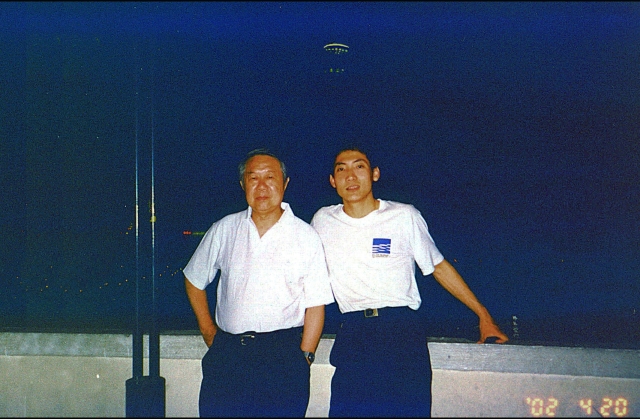

刘先觉先生(摄于80大寿与弟子们相聚)

【题记】东南大学进香河路有一个叫榴园的地方。即梅庵、六朝古松迤南一带。自六朝东吴始建台城以来,这里作为台城苑囿一部分始终就是教育重地。东晋至梁、陈这里是太学所在,明朝成为国子监,清末则建基两江师范学堂。随后南京高等师范学堂、中央大学、东南大学而延续至今。千年来,无数学子在这里熙熙而来攘攘而往。朝闻道而暮播四方。

据老先生讲,这里原本有古石榴数十本,后来辟地起楼也便沿用此称。至今这里仍有石榴十数本。石榴的花语为多籽多福。于是每年的花开花落、春华秋实也便应和了东南大学“文渊及远,孔泽流长”的本意。

浮云往事便是从这里开始的——

中大院风景

“你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。”

——卞之琳《断章》

20年前(1999)的3月9日是我初到东南大学建筑学院博士生报到的日子。那是一个有些清冷的冬日。自榴园宾馆来到中大院,入门右手上楼梯,二楼左转穿过长长的中廊,西首倒数第二扇门便是刘先生办公室了。推开门我第一次见到了慕名已久的刘先觉先生。甫一进门,先生正伏案而坐,全神贯注于临墙一张书案的古籍册页中间。先生身材敦厚,浅蓝色衬衣外套一件藏青色夹袄背心。面容清癯严肃,一头花白头发整整齐齐,一丝不苟。见我们进来,先生方放下手中的笔示意我们坐下。约略询问我们的报道注册所需事宜之后,转身从书桌上拿出早已备好的三套纸笔递给我和周峻、陈强师弟。他低头看看手表,说:“给你们半个小时。你们到去画一张东大大礼堂的速写回来交上。”我们顿时目瞪口呆。——初次见面即当场考较建筑基本功。先生治学授教之严谨可谓开门见山。战战兢兢交上速写后,两位师弟随即增加了每周至少上交三幅速写的任务。20年后,两位师弟先后均获得了“中国青年建筑师奖”。追思既往,先生的当年教育可谓草灰伏线,脉延千里。思之叹然。

开学后,先生规定阖门弟子在上课之余如无它事,均须集中于刘先生办公室自修阅读。先生办公室面积狭小,仅仅7、8平左右,所以除去先生自用的临墙小书案、一张大方台桌以及四壁墙书之外再无长物。我们即挤在方台桌上自习。教研室不须配钥匙,因为无论春夏秋冬早晨夜晚,葛师兄或汪师姐永远是在的。他们不是在整理资料就是在校正文字。他们就是钥匙。后来随着新进学生渐多,我们老生移步到了隔壁的建筑历史教研室。再后来隔壁教研室也坐不下,我便干脆转移到了东大图书馆的三楼开架书库看书了。随后每天夜深人静图书馆闭馆下楼站在图书馆门口大台阶时,一抬头总会看到左手东大院二楼西侧的灯窗依然亮着。灯光温暖和煦,定定地掩映在梧桐林荫的叶片中间,像东大校园中的一座灯塔。——啊!先生还在那里。于是正言正色,收敛心神,谨慎潜行。后来,这一剪灯窗成为中大院一幕独有的风景,成为刘门弟子乃至整个建筑学院学子们心目中的衡量坐标。

苏州园林

“中国古典园林不仅是归隐田园、休养生息的生活场所,更是中国文人雅士生活理想与朴素自然观念的汇聚,是中国山水文化及审美境界的象征。中国园林不仅仅是山水,更是人文。”——刘先觉 苏州

寒暑易变,冬去春来,随着学习状态的逐渐进入角色,刘先生通常会隔一段时间在春末夏初组织阖门弟子去苏州园林实地调研参观学习。作为中国景观审美艺术的集大成者,刘先生与苏州园林有着很深的不解之缘。一方面先生生性喜爱大自然。一旦有时间机缘,先生便会携带相机、笔墨、速写本等物深入名山大川、风景名胜处铺纸展卷实地写生。另一方面先生56年清华大学梁思成先生处硕士毕业返校任教后,自56年至68年十三年间长期担任东南大学刘敦桢先生的科研秘书。在此期间正好完整经历了刘敦桢的中国第一本传统园林艺术的学术专著《苏州古典园林》的撰写、修订、出版的全过程。其中,刘先生参与了苏州园林部分——拙政园、留园、狮子林等——的实地测绘、制图、渲染,尤其是园林花木方面的具体现场资料的搜集整理工作。“刘先生对著述的严谨程度甚至已经不能用十易其稿来形容了!到最后出版社已经确定好排版版面的情况下,刘先生发现一些文字仍然尚有可以调校的地方的时候,仍然毫不犹豫叫停付印,重新再次重头修订。——所以《苏州古典园林》这本书从56~59年开始普查工作到79年最终出版,前前后后经历了24年的时间。”刘先生多次感叹道。“所以我要求你们也要做到这样。”

正是经历了如此漫长磨砺的科研过程,先生对苏州园林产生了浓厚的兴趣,尤其是在景观组织、空间因借、植物搭配以及审美意趣等方面。基于深厚的国学基础及园林艺术的专业研究背景,先生在实践教学当中轻松地把历史典故、人文因异、范式做法、工程实践等知识融会贯通,娓娓道来。

在虎丘,先生结合虎丘塔宝顶废圯的背景结合傅憙年组织的修复工作给我们讲解文物建筑保护;在留园,先生结合古木交柯给我们讲解园林花木与青瓦白墙的景观构成;在拙政,先生结合枇杷园云墙月洞门给我们讲解对景借景的妙用……先生讲得口吐莲花,我们听得如痴如醉,受益匪浅。

先生酷爱园林花木!2001年前后,考虑到先生身体因素,葛师兄组织安排弟子们轮流陪伴先生晚间下班回家。而这居然成为弟子们学习园林花木的绝佳机会。先生会在中大院-林荫大道-老图书馆-吴健雄纪念馆-南高院-榴园宾馆-西宿舍一路上结合实物沿线给我们讲解中国园林花木的名称、形态、花语、象征等等。记忆犹深的一件事是一次暮春傍晚,我陪着先生走到南高院南门口西侧花坛时,先生无意间盯着一株仅仅手指头粗一米高,不知被哪位恶作剧的学生拦腰折断的半截光秃秃树干说:“玄峰,你能辨认这是什么花木吗?”因我自幼在花鸟鱼市场旁边长大,自忖还认得一些植物。但是面对这样一株一片叶子都没有,仅剩枝干的小枝条实在无法索解。先生耐心地引导我通过树皮纹理、软木皮瓣、茎秆颜色以及分蘖状态等识别,断其曰:“这是紫丁香。”来年抽茎花发,果不其然!——这件事让我明白了观章文识本木,观其表识其里的道理。在不知不觉中,仅仅东大校园里面的园林花木我也能辨识七八十种了。这些日积月累的言传身教对我迄今为止对园林景观专业研究兴趣的养成影响至深,受益终生。

望洋山风

“累,当然是要累的。不累怎么能做成点东西呢?我们要把吃苦受累当成是一个可以提升自己的很好的机会。”——刘先觉 澳门西望洋山

2001年4-5月间,我非常荣幸作为刘先生“澳门建筑文化遗产”科研梯队的首期研究人员赴澳实地展开研究工作。整个研究项目是澳门市政府为冲击世界文化遗产而做的三大基础科研——历史、社会、建筑——材料的准备工作。最终所有科研材料将第一时间作为申报文本递交联合国教科文组织以资评定。澳门冲击世界建筑遗产的申报主体是“澳门历史城区”,具体来说是以澳门五百多年历史形成的古城市干道为组织网络串联起来的20余栋具有世界遗产价值的军事、宗教、民用建筑的一整个体系。所以刘先生主持实施的首期研究——我负责澳门城市发展史;淑红师妹负责军事及民用建筑;许师妹负责宗教建筑——即显得尤其重要。2001年距离最终申报答辩的日期已经不足四年了。在之前从未有人做过类似系统全面的专业研究的前提下,研究前提可以说一张白纸,研究工作计划可以说时间非常紧,任务非常重,压力巨大。而这些压力潜移默化之中担在了先生心上。

4月19日,我们抵达珠海下榻酒店的当天晚上,先生开始觉得心脏不适。第二天20号出关入澳,先生立即投入紧张的工作状态当中——组织科研团队(澳门政府方跟东大方一对一搭配以解决语言翻译、资料调阅等工作)、安排食宿计划、铺开工作面及进度要求、研究间次序协调甚至安全等。当时太阳高照晴空万里,天气高温高湿高热,一天异常漫长艰巨而繁忙的工作下来,先生早已经汗流浃背了。这对于一位年过七旬的老者来说太过艰巨了。夜晚临睡,我正迷迷糊糊间,先生突然叫我过去,先生半倚半靠在床头上异常憔悴地说:“玄峰,我心脏很不舒服,心慌得紧,好像跳两下就有缺跳的感觉。你陪我说回儿话。”我非常紧张地问要不要立即去医院。先生说:“就不要再麻烦他们了,今天他们全程陪着也很辛苦。我自己的毛病我清楚,就是太累了。能够放松下来就好了。每当空气太湿热的时候心脏就总是这样。你陪我说说话就好了。”就这样,先生半靠在床上有一搭没一搭的聊一些过往慢慢放松。过了半夜不知多久,先生说:“好些了,你去睡吧。谢谢你了。”随后我便拖一张小茶几在刘先生卧室门口,晚上便睡在茶几上直至月后陪先生返程。

工作开展一周后,一天晚上陪先生在宿舍周边西望洋山散步时,无意间盘山绕到了西望洋山顶的西望洋山教堂。教堂前面有一坪宽阔的大平台,从这里可以俯瞰大半个澳门半岛,南望水银泄地、波光粼粼的南中国海。山顶上海风舒爽,习习清凉。从山脚下闷热湿蔽的环境移步到这里真可谓天壤之别。先生大为畅怀,精神一下子好了很多。从此以后,先生一旦有空我们便散步至此,快意海风。

在这样繁重的科研条件下,先生主持的“澳门建筑文化遗产”研究工作步步为营,按部就班的严格按照预定计划如期完成了。《澳门建筑文化遗产》专著于2005年1月正式出版。同年7月15日,以该项研究为基础的申报材料在联合国教科文组织第29届世界遗产大会上作为当年第一个申报项目宣读后,在15分钟内即全票通过了“世界人文遗产”的申请,成为中国的第31处“世界文化遗产”。提出申报直至通过议程的时间及速度均是当时的世界纪录,成为中国文化建设上的一大盛举,永载史册。

从三味书屋到百草堂

“我自己都没有想到,你们一个个的大都成为了大学教师。这其实是我比较开心的一件事。当老师好啊。”——刘先觉 南京紫金山

前排坐者13人:楚超超硕、博,汪晓茜硕、博,张蕾硕士,陈小坚硕士,梅青硕士,俞峰华硕士,

刘先觉先生夫妇,刘业博士,刘彦博士,滕雯硕士,陈晓彤博士,童乔慧博士

后排立者22人:杨晓龙博士,杜海清硕士,周琦博士,马鸿杰硕士,王韶宁硕士,孟磊松硕士,陈强硕士,

李百浩博士后,虞刚硕、博,金炜硕士,周峻硕士,郝曙光硕、博,王剑云硕士,许政博士,

玄峰博士,唐芃硕士,林蔚硕士,粟轶君硕士,赵淑红博士,陆洪慧硕士,葛明硕、博

2002年10月,我的“澳门城市建设发展史”研究作为博士论文顺利通过了博士论文答辩。从此我的求学生涯暂时告一段落。随着同门师兄弟师姐妹的陆续毕业,当年风尘仆仆孜孜以求的莘莘学子逐渐出师,从三味书屋走向百草园,走向外面的世界。榴园结下的青涩种籽终于开枝散叶,遍地开花了。事实上,刘先生的弟子众多,我是先生的第11个博士生。在先生60余年的漫长教育生涯当中,先生通计培养了26名博士,3名博士后,50余名硕士。

“桃李不言,下自成蹊”,弟子们求真求善学成以后,真正让人震惊的是大多数弟子均陆陆续续成为了大学教师。这是包括先生本人在内也是始料未及的。——先生“石榴园”里的石榴生长发展性状稳定得惊人。《周易···贲卦》“文明以止,人文也。”“观乎人文,以化成天下。”不亦君子乎?!——以教育为职业,这应当是刘先生谦谦君子之风对弟子们的人生影响吧!

离校后,弟子们的由聚居东大的留鸟变成了候鸟。每隔数年逢先生整数寿诞或者新作发布又或者南京学术会议便汇聚一次。每次均与郝师兄同行而自中山门-明故宫路-珠江路-成贤街-学前街-进香河路而抵榴园。进香河路终点是千古鸡鸣寺。所以这基本就是一条自东而来的一条朝圣之路。受益于当时留校任教的李百浩、周琦、万书元、葛明诸师兄,汪晓茜师姐、唐芃师妹等的精心安排组织,每次聚会均成为其乐融融的一大快事。先生每次均兴致盎然的给我们做一两个学术讲座,介绍一下建筑历史及理论的最新发展动态等。遇有新作发布,签名新书一定是附送我们一本回去认真课业的。每次阖门弟子均能高高兴兴而来,满载收获而归。

后记

“我这里没有什么需要的。书你们记得到葛明那里拿一本,会议你们记得要参加(先生参与创办的“建筑历史与理论会议”)。随时了解一下建筑理论发展及建筑教育的新动向。你们回去好好工作好好教书就可以了。”——刘先觉 南京

刘先生身体算得上比较强健。但是岁月流转,时光荏苒之间人老体衰却也是寻常自然。先生72岁左右开始有了些许老年自然而来的疾病。但是先生不以为意,依然笑对人生,笔耕不辍。在患病后的十数年间,先生依然迸发出强大的生命力,陆续完成了《澳门建筑文化遗产》、《中国近代建筑与城市》、《刘先觉文集汇编》等数百万字的煌煌巨著。这对于一个八十岁的老人是一个何等艰巨的任务!与长期卧床的病患相比,先生更加强大的是坚忍不拔的意志力与笑面人生的精神。与先生相比,我们常常感到愧疚。更需要沉下心来,砥砺前行。

2019年4月15日傍晚(北京时间4月16日),建成八百多年的巴黎圣母院遭遇大火,木质屋顶几乎全部烧毁,塔尖垮塌倒下。已经卧床很久势将不起的刘先生听闻此事后反复喃喃自语道:“巴黎圣母院也毁了啊,这么伟大的巴黎圣母院也毁了啊……”——说者未必有心,听者孰能无情。长期看护先生的师兄姐闻言当场泪下。一个月后,5月16日,先生与中国另一位世界级建筑大师、先生曾经测绘渲染过的狮子林园林旧主贝聿铭先生携手鹤驾西去,同归极乐。

5月20日,刘门阖门子弟聚集灵山送先生最后一程。这里是南京南唐二陵的西南山麓,风水绝佳的宝地。主山坐北朝南,龙脉延绵万里,左青龙右白虎环抱有情,左右砂山缠绵遮护,对面远处朝堂案山遥遥相对,寂静百世,一层层浓密的树,一层层起伏的山,一片片如茵的草。当天天气极好,天蓝如魅,云山叠涌,一重一重向高处叠起,仿若天梯直达天国。山脚近处有三层三间石牌坊一幢,放生池左转便是小小的停车场了。车场外面公路迂回曲折,如水流年,沟通尘世。先生便在这里永久长眠。

名士杨慎有《敦煌乐》一首直抒故人远去的胸臆,适合心迹。谨以此诗纪念先生。愿先生千古。

《敦煌乐》

杨慎

角声吹彻梅花,胡云遥接秦霞。

白雁西风紫塞,皂雕落日黄沙。

汉使牧羊旌节,阏氐上马琵琶。

梦里身回汉阙,觉来泪满天涯。

玄峰 2019年8月16日写于上海交大